Das Forschungsprojekt „H2Future“ des Stahlerzeugers in Zusammenarbeit mit Verbund und Siemens soll Möglichkeiten ausloten, Koks und Kohle durch Wasserstoff zu ersetzen. Die drei Unternehmen investieren je zwei Millionen Euro in die 18 Millionen Euro teure Pilotanlage. Zwölf Millionen kommen von der EU.

Börse: Voestalpine setzt auf Wasserstoff

Verschärfte Klimaschutzvorgaben zwingen den Stahlkonzern voestalpine zum Umdenken. Der Stahlkonzern versucht mit Wasserstoff in die Zukunft zu kommen.

Hybridtechnologie im Hochofen

Der Stahlerzeuger prüft jetzt die Umsetzbarkeit einer Hybridtechnologie von den bestehenden koks-/kohlebasierten Hochöfen und mit grünem Strom betriebenen Elektrolichtbogenöfen unter teilweisem Einsatz von grünem Wasserstoff. „Diese Option würde bei entsprechender Wirtschaftlichkeit nach heutigem Stand zwischen 2030 und 2035 die unternehmensspezifischen CO2-Emissionen um rund ein Drittel reduzieren“, erklärte Konzernchef Herbert Eibensteiner.

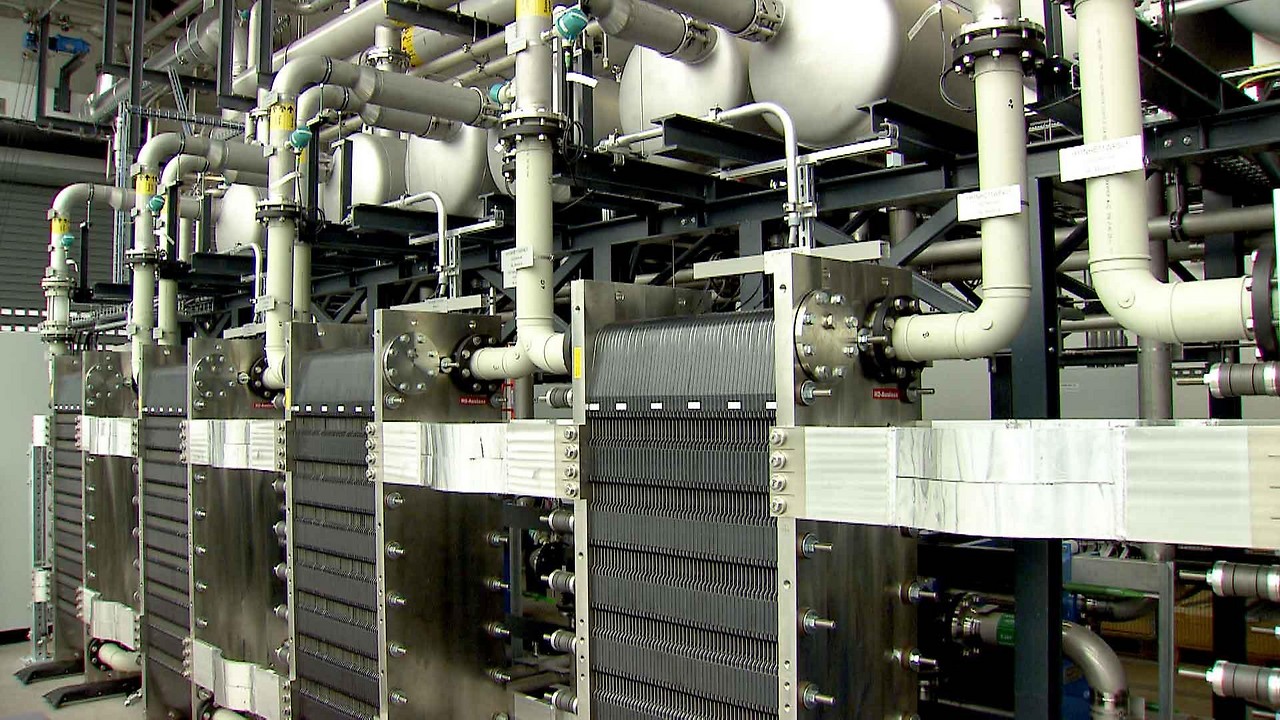

Kernstück der Pilotanlage ist das PEM-Elektrolysemodul mit sechs Megawatt Anschlussleistung. Wasser wird mit Hilfe von elektrischer Energie in seine Grundkomponenten Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Damit können 1.200 Kubikmeter Wasserstoff pro Stunde erzeugt werden.

„Wir freuen uns, diese neue Technologie im Rahmen dieses Projektes erstmals im Einsatz zu sehen“, meinte Siemens-Österreich-Chef Wolfgang Hesoun. Außerdem werde mit „H2Future“ das Potenzial zum Bereitstellen von Netzdienstleistungen und dem möglichen Ausgleich von Schwankungen im Stromnetz erforscht.

Win-win-Situation

„Der Einsatz von grünem Wasserstoff ist eine ‚Win-win-Situation‘ für Energiewirtschaft und Industrie“, stellte Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber fest. Die Inbetriebnahme sah Bart Biebuyck von der Europäischen Kommission als „Beweis dafür, dass die Europäische Industrie gewillt ist, ihre Führungsrolle im Bereich Entwicklung und Kommerzialisierung von Elektrolyseuren beizubehalten, wie auch im Bereich der Dekarbonisierung des Industriesektors, bei gleichzeitiger Sicherung von Investitionen und Beschäftigung in Europa.“

Das komplette Projektkonsortium besteht aus voestalpine, Verbund und Siemens sowie aus der Verbund-Netztochter APG und den wissenschaftlichen Partnern K1-MET in Linz sowie der Niederländischen Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung (TNO).